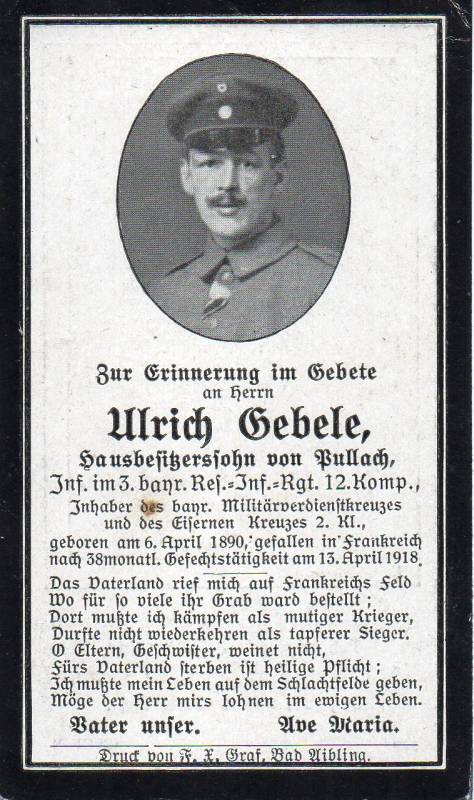

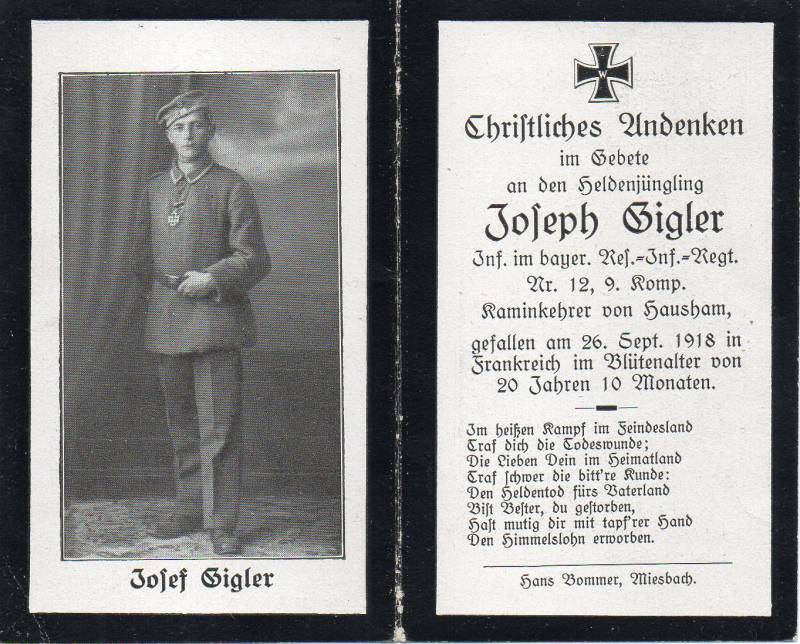

Der Soldat Joseph Gigler wurde am 04.11.1897 Oberbocksberg geboren und arbeitete als Kaminkehrer in Hausham. Im Ersten Weltkrieg diente er als Infanterist in der 9. Kompanie des 12. bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments. Am 26.09.1918 fiel er im Alter von 20 Jahren während der letzten Kämpfe vor Verdun in Frankreich. Er wurde bei der Ortschaft Brieulles-sur-Meuse getötet.

Über den Todestag und die Todesumstände von Joseph Gigler berichtet die Regimentsgeschichte des 12. bayerischen Reserve-Infanterie-Regiments:

„Vor Verdun

26. September bis 11. November 1918

Seit dem „Schwarzen Tag des 8. August“ war eine siegreiche Beendigung des Krieges, die nur durch eine große Offensive zu erreichen war, zur Unmöglichkeit geworden. Mit 1 Millionen Streitern war Amerika auf den Plan getreten, lauter Männern im Vollbesitz ihrer unverbrauchten Nerven, wohlgenährt und glänzend ausgerüstet. Das deutsche Heer, in die Abwehr gezwungen, war entschlossen mit seinem schartigen, aber noch lange nicht stumpfen Schwert, unter Einsatz seiner letzten Kraft dem Vaterland einen ehrenvollen Frieden zu erkämpfen. In allem Bitteren, das es schon erlebte, sollte ihm auch das noch ohne seine Schuld versagt sein.

In einer rückwärtigen Stellung, der Hermann-Huding-Brunhilde-Stellung, die sich von den holländischen Grenze über Tournai – Le Cateau, nördlich Laon, dann über Rethel und Vouziers zur Maas bei Dun hinzog, wollte man sich entscheidend zur Wehr setzen. Der Feind seinerseits hatte allen Grund, den deutschen Armeen keine Zeit zur Erholung zu lassen und noch vor dem fünften Kriegswinter die Entscheidung zu erzwingen.

Von der Nordsee bis zur Maas brandete die Flut des Angreifers. Schritt für Schritt wichen die deutschen Truppen fechtend in die „Hermann-Huding-Brunhilde-Stellung“ zurück.

Die feindlichen Hauptstöße richteten sich von Ypern auf Brüssel, über Cambrai, St. Quentin auf Maubeuge und von den Argonnen auf Sedan.

In diesen Septembertagen traf uns die Hiobsbotschaft, dass die bulgarische Armee vor einem Angriff der Saloniki-Armee zusammenbrach und in alle Winde zerstob. Schon vorher hatte Österreich wieder einmal ein nicht nur nutzloses, sondern sogar schädliches Friedensangebot gemacht.

Am 25.09. mittags wurde das Regiment mit Lastkraftwagen nach Ecury und Réville näher an die Kampffront herangeschoben. Das I. Bataillon, dem nur drei Wagen zur Verfügung standen, verlud die Maschinengewehr-Kompanie, Munition und Tornister und erreichte mit den Infanterie-Kompanien am späten Abend sein Marschziel. Kaum in der neuen Unterkunft angelangt, wurde wiederum Marschbereitschaft befohlen. Das Regiment wurde nun auf das westliche Maas-Ufer geworfen und erreichte am 26. gegen 6 Uhr vormittags die Gegend bei Brieulles, das wegen starker Beschießung nicht betreten werden konnte. 1 ½ Stunden später kam das I. Bataillon mit Landmarsch an, nachdem es beim Übergang über die Maas schon empfindliche Verluste erlitten hatte – unter anderem fiel auch Leutnant Kohn, der Führer der 4. Kompanie, mit seinen sämtlichen Ordonanzen. Die abgesprengte 1. Kompanie stieß erst gegen 10 Uhr nachts wieder zum Bataillon.

Am 26.09. war der feindliche Großangriff in der Champagne und östlich der Argonnen losgebrochen. Südlich Monfaucon hatten amerikanische Massen die deutschen Stellungen hinter dem Forges-Bach durchstoßen und waren im Vorgehen gegen den Monfaucon. Um diesen Stoß aufzufangen, musste die 5. bayerische Reserve-Division auseinandergerissen, so wie sie ankam, regimentsweise eingesetzt werden.

Mit dem 26.09. begann für das Regiment eine ununterbrochene Reihe schwerer Kämpfe gegen einen vielfach überlegenen Feind, die erst wenige Tage vor dem Waffenstillstand ihren Abschluss fanden. Die taktische Überlegenheit der Unterführer, die Kriegserfahrung, Zähigkeit und Pflichttreue der Truppe befähigten das Regiment, das nur noch einmal kaum nennenswerten Ersatz erhielt, in schwierigem, unübersichtlichem Gelände den amerikanischen ungefügten Massen 44 Tage lang erfolgreichen Widerstand zu leisten, bis es zu Schlacke ausgebrannt mit blankem Schild das blitgetränkte Schlachtfeld verließ.

Das Regiment wurde zur Bereitstellung im Münsterlage (II. Bataillon), im Lager Wassermühle (III. Bataillon) und bei Brieulles befohlen. Alle diese Orte lagen unter feindlichem Fernfeuer.

Der um 11 Uhr vormittags eingetroffene Befahl, dass das Regiment die bei Cuisy verlorene Hauptwiderstandslinie wieder zu nehmen habe, war durch die inzwischen eingetretenen Ereignisse überholt und wurde dahin abgeändert, östlich Nantillois – Montfaucon in Richtung auf Cuisy anzugreifen.

Hierzu wurden in einer Mulde zwischen Ogon-Wald und Fays-Wald bereitgestellt:

III. Bataillon rechts, II. Bataillon links, I. Bataillon verblieb vorläufig an seinem Platz im Wald von Brieulles.

Der Regiments-Kommandeur befahl mündlich an die versammelten Kommandeure:

„III. und II. Bataillon greifen gemeinschaftlich aus der Bereitstellung in südöstlicher Richtung an, II. Bataillon hat Richtung und Anschluss, Angriffsrichtung auf die Mitte dieses dreieckigen Wäldchens I. Bataillon folgt links gestaffelt. Die Höhe südlich des dreieckigen Wäldchens ist zu nehmen und zu halten. Die Maschinengewehre und je ein leichter Zug Minenwerfer bei ihren Bataillonen. Antreten wird vom Regiment befohlen. Regiments-Befehlsstelle vorläufig am Ogon-Wald.“

5.35 Uhr nachmittags wurde angetreten, Bataillone in zwei lichten Wellen. Unter dem Schutz der schweren Maschinengewehre und leichten Minenwerfer wurde der erste Kilometer leicht überwunden, 5.50 Uhr die vorderste eigene Linie, die von der 2./Reserve-Infanterie-Regiment 7 gebildet war, erreicht und der Feind aus seiner Stellung dicht östlich Straße Nantillois – Brieulles vertrieben.

Das feindliche Maschinengewehr-Feuer aus dem Wäldchen und von der Höhe beiderseits desselben war recht empfindlich. Insbesondere Litt die 8. Kompanie. Sprungweise vorwärts! Die leichten Minenwerfer bereiten mit Vernichtungsfreuer den Einbruch vor, Artillerie steht dem Regiment nicht zur Verfügung.

Mit Einbruch der Dunkelheit schreitet 6. und 8. Kompanie mit „Hurra“ zum Sturm, die benachbarten Kompanien schließen sich an. Um 8.45 Uhr abends ist nicht nur das Wäldchen, sondern auch die beherrschende Höhe dahinter unser, der Feind flüchtet und lässt vier Maschinengewehre und Gefangene in unserer Hand. Sogleich wird Ordnung geschaffen, Vorposten vorgeschoben, die Verbindung nach links mit einer Kompanie Infanterie-Regiment 147, nach rechts mit dem I./Reserve-Infanterie-Regiment 7 hergestellt.

Ein dreimaliger Versuch des Feindes, sich während der Nacht vom 26./27. wieder in den Besitz der verlorenen Stellung zu setzen, wurde von den Kompanien des II. Bataillons vereitelt. Der Maschinengewehr-Zug des Leutnant Prucker hat dabei entscheidend mitgewirkt.“

Die Lage des Grabes von Joseph Gigler ist offiziell unbekannt. Es liegt jedoch nahe, dass man seine Gebeine anonym in einem Massengrab auf dem nahegelegenene Soldatenfriedhof Brieulles-sur-Meuse begrub.