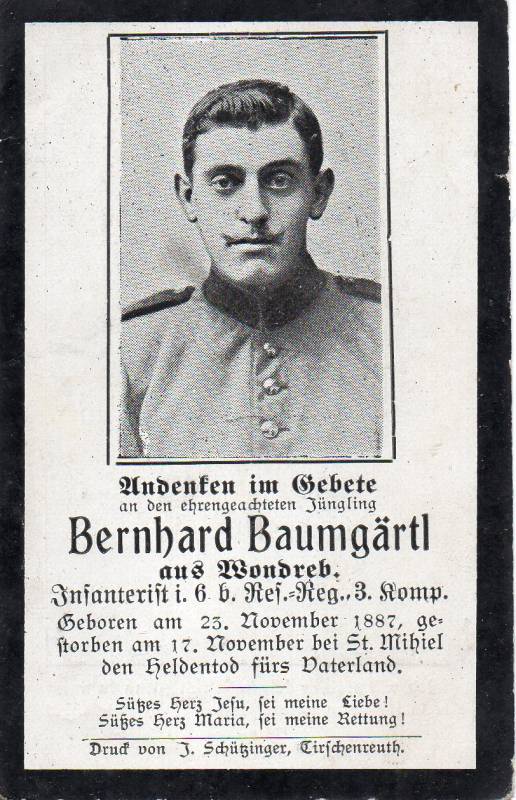

Über den Todestag und die Todesumstände von Bernhard Baumgärtl berichtet die Regimentsgeschichte des 6. bayerischen Infanterie-Regiments:

„Die Franzosen wollen St. Mihiel wieder

16. – 18. November 1914

Der Franzose, der am 24. September St. Mihiel so rasch räumen musste, hat sich anscheinend erst jetzt von seinem Schrecken erholt. Schon seit einigen Tagen verstärkt er das Feuer seiner Batterien auf die Stellungen des 6. Infanterie-Regiments, auf Brücke und Maasviertel und mit einem Schlage bricht am 16. November ein Feuerorkan los, wie wir ihn noch nicht erlebt haben. In kürzester Zeit ist die vordere Linie in Rauch und Staub gehüllt. Kein Beobachtungsposten kann mehr sehen, die Fernsprechdrähte sind abgeschossen; auf der Maasbrücke rollt, kracht und donnert es – die Truppen westlich des Flusses sind vollständig abgeriegelt. Erst um 3.40 Uhr nachmittags erreicht das Regiment die erste Meldung, dass die in der Kaserne befindliche 1. Kompanie von starken Kräften angegriffen wird, dass ihr Führer, Hauptmann Reitzenstein, verwundet und Hilfe in der Kaserne dringend notwendig sei. Die 10. und 12. Kompanie eilen durch die fürchterliche Feuerwand über die Brücke, die 12. Kompanie in das Proviantamt als Reserve, die 10. Kompanie in die Kaserne. Hier stößt sie zur 1. Kompanie, die in den rückwärtigen Gebäuden der Mac-Mahon-Kaserne verzweifelt mit dem Feinde ringt. Der Kompanieführer, Oberleutnant Neumeier, rafft die durcheinandergekommenen Teile der 1., 10. und 4. Kompanie zusammen und gibt den Befehl zur Säuberung der Kaserne. Da wird er, während die Kompanie das Seitengewehr aufpflanzt, verwundet. Vizefeldwebel der Reserve Hermann führt den Befehl weiter; mit Gewehr, Messer, Kolben und Bajonett trägt er mit seinen Leuten den Gegenangriff bis zur westlichen Kasernenmauer vor. Gerade im rechten Augenblick ist auch Zug Pitzer der 12. Kompanie eingetroffen. Schon steht man vor dem Lazarett, da wird Hermann durch Schuss, Kolbenschlag und Bajonettstich verletzt. Der Angriff bleibt stecken. Auch das Eingreifen der 9. Kompanie vermag den Angriff nicht bis ins Lazarett vorzutragen.

Um 8 Uhr abends ist folgende Linie erreicht:

An der westlichen Kasernenmauer liegen Teile der 1., 4., 10., 9. und 12. Kompanie, vor dem Lazaretteingang der Zug Hagen der 9. Kompanie, an der Nord-Ost-Seite Leute der 1. und 9. Kompanie, an der Exerzierhausmauer und beim Schießstand Zug Gleißner der 10. Kompanie. Die 5. Kompanie überschreitet ebenfalls die Maas und bildet in der Mac-Mahon-Kaserne den Rückhalt für die vordere Linie. Ein Angriff auf das Lazarett kann in der völlig dunklen Nacht nicht durchgeführt werden.

Während der Nacht ist es ruhig, da jagen bei einbrechender Morgendämmerung die deutschen leichten Feldhaubitzen hinter dem Fort Granaten auf Granaten ins Lazarett und dicht hinter den Einschlägen nacheilend setzt sich ein Zug der 5. und ein Zug der 9. Kompanie in den Besitz des nordöstlichen Lazarettgebäudes. Sie erleiden schwere Verluste, da der Feind im nordwestlichen Lazarettgebäude in den Granatlöchern, in verschütteten Unterständen und hinter der Süd-West-Mauer sich festgesetzt hat. Wer sich von Deutschen zeigt, wird auf nächste Entfernung unter Feuer genommen. Die Pioniere der 3. Feld-Pionier-Kompanie versuchen das Gebäude zu sprengen. Vergebens! Ohne die Mitwirkung der schweren Artillerie ist die Wiedereroberung mit zu schweren Opfern verbunden.

Der Gegner mochte mit seinem Erfolg wohl nicht zufrieden sein! Schon 8.45 Uhr vormittags schiebt er sich von den Schützengräben am Steinbruch Malimbois vor, muss aber unter dem Feuer des 8. Feld-Artillerie-Regiments wieder zurück. Um 11 Uhr hat ein gleicher Vorstoß denselben Misserfolg. Um 4.20 Uhr nachmittags versucht der Franzose sein Glück zum dritten Male, auch dieser Angriff kommt bald zum Stehen.

In den Abendstunden treffen zwei mittlere Minenwerfer auf Kraftwagen ein, die in der Nordwestecke der Canrobert-Kaserne eingebaut werden. Just um dieselbe Stunde probierte der Franzose zum vierten Male einen Angriff: Zwei französische Kompanien greifen die 11. Kompanie links des Höhenweges an. Sie werden mit Schnellfeuer überschüttet und fliehen. An der gleichen Stelle rennt der Feind um 7.30 Uhr und um 8 Uhr nochmals an. Auf den nächsten Entfernungen brechen die Angriffe zusammen. An die 80 tote Franzosen bedecken das Kampffeld. Die Franzosen lassen die Nacht nicht untätig verstreichen, besonders im Lazarett haben sie sich bedeutend verstärkt. Sie eröffnen am 18. November um 5 Uhr vormittags ein wütendes Feuer und stürmen bald darauf gegen die Kaserne vor, werden aber von den deutschen Verteidigern sofort zu Boden gestreckt.

Hauptmann Krummel leitet den Angriff auf das Lazarett ein: Die ersten Minen fliegen ins Gebäude; eine gewaltige Detonation lässt weithin das Gelände erbeben; baumstarke Balken werden in die Höhe gewirbelt. Die 21-cm Mörser und leichten Feldhaubitzen brüllen gegen den Wasserturm, Lazarett-Mauer und -Gebäude, während die Feldgeschütze in die feindlichen Schützen- und Verbindungsgräben Schuss auf Schuss jagen. Den Franzosen wird die Sache unheimlich, gruppenweise laufen sie davon, werden aber bald von den Kasern-Verteidigern sowie von der 8. Kompanie, die in der rechten Höhenstellung liegt, abgeschossen. Von hier aus entdeckt man auch eine geschlossene französische Kompanie an der südlichen Kasernenmauer. Ein solches Ziel lassen sich die Maschinengewehre nicht entgehen. Der Führer der 8. Kompanie, Leutnant Dostler (Joseph), leitet das Feuer selbst und bald wälzt sich der größte Teil der Franzosen im Blute. Punkt 11 Uhr verlegt die eigene Artillerie ihr Feuer und die Kasernen-Kompanien treten zum Sturme an. Zwei Offiziere, 38 Mann ergeben sich im Lazarett. Nur am Westrand desselben hält sich noch der Franzose. Je 15 Mann der 5., 9. und 10. Kompanie unter Führung des Leutnants Dost gehen mit zwei französischen Offizieren gegen sie vor, fordern sie zur Übergabe auf, worauf sich der Rest ergibt (drei Offiziere, 100 Mann).

Drei Tage heißer Kämpfe sind vorüber, die für die Franzosen schwere Verluste gebracht haben. Außer fünf Offizieren und 300 Mann haben sie mindestens 700 Tote verloren. Schneidig haben sie gekämpft, es waren Freiwillige aus allen Regimentern zwischen Verdun und Toul. Als Führer haben ortskundige Offiziere gedient von den im Frieden hier liegenden Infanterie-Regiment 150. Hoch sind auch unsere Verluste, sie stehen aber in keinem Vergleich zu den gegnerischen. Ein Regiments-Befehl besagt: „Das Regiment hat 220 Mann Verluste, darunter 60 Tote. Wir werden das Andenken an unsere gefallenen Kameraden dadurch am besten ehren, dass wir in künftigen Gefechten unser Leben ebenso unverzagt einsetzen, wie sie es getan haben; dann wird auch künftig der Sieg auf unserer Seite sein.“

Offiziell ist beim Volksbund keine Grablage bekannt. Ich vermute jedoch, dass seine sterblichen Überreste anonym in einem Massengrab auf dem Soldatenfriedhof Troyon begraben wurde, wo man auch seine Kameraden aus der 3. Kompanie des 6. bayerischen Infanterie-Regiments begrub, die im gleichen Zeitraum fielen, u. a.